1年M探ワークショップ「データサイエンスから探究を考える」

6月4日(火)に1年生M探の時間において、岩手県立大学ソフトウェア情報学部准教授の市川 尚先生をお招きして、ワークショップを行いました。

今回は「探究活動にも使えるリサーチリテラシー入門」というテーマでお話して頂きました。

探究活動や課題研究をより良くしていくためのリサーチリテラシーとして、以下の4点を学びました。

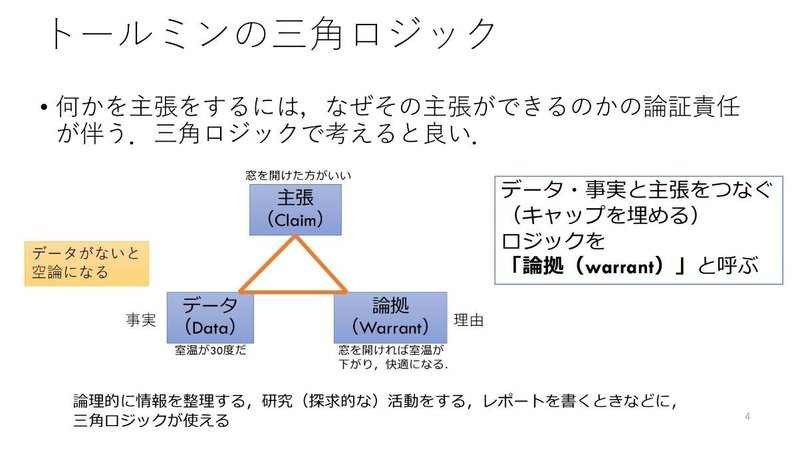

➀ 三角ロジック:研究遂行のエンジン

論理的に情報を整理する手法とは?

→主張とデータの間を結ぶ論拠を考える

➁ 研究の考え方

高校で求められる探究(研究)の質と大学・大学院で求められる探究(研究)の質とは何か?

→高校の探究では探究を通して「成長すること」が大事。

→しかしその先の大学の研究を意識すれば「科学的手法」について知っておくこと、経験することも大切。

→探究の基本は「問い」づくり。いかによい「問い」を立てるか。

③ データの特徴を把握する

探究(研究)はデータを扱うことがほぼ必須。

データを得たらどのような特徴があるかをまず把握すること!

④ データを収集・分析する

探究(研究)の目的によって、データの収集方法・分析方法を検討することが大切。

→研究にも種類がある(仮説検証型研究と仮説生成型研究)

今回のワークショップでは、これから生徒たちが探究学習を進めるうえで必要となるリサーチの視点と、データ分析に関して、高校数学、高校情報の内容と、大学での学び・研究も踏まえてのお話で、本当に多くの学びを得ることが出来ました。

生徒の感想からも、これからの探究学習を考えるうえで、「先行研究の分析をしたうえで、新たな視点を加えて探究を勧めたい」「データの取り方に工夫や正確性を求めて探究していきたい」などの感想が多く、大いに刺激を受ける機会となりました。